第

10

期

相传,东汉光武帝刘秀建都洛阳、统一天下后,为了庆贺这一功业,在宫廷里张灯结彩、大摆宴席,盏盏宫灯,各呈艳姿。“宫灯”之名,由此而生。隋炀帝大业元年正月十五,在洛阳陈设百戏,遍布宫灯,饮宴畅游,全城张灯结彩、半月不息……【详细】

那会儿也年轻,来了就踏踏实实干活呗,也没别的想法。从木活开始,一共100多道工序从头学起。我们都有搜工的,搜花活,就是搜各种花的造型,就和弹棉花似的,然后几个人站一排,“知啦知啦”像交响乐团一样,特别爽快。

要干别的话,像做个龙头,雕刻什么的,那些声音就比较小,尤其是“搜活”(在木条上凿出个窟窿)声音比较大。还是用那方法,工艺没变,还按原来的传统工艺。因为现在好多做家具的也好,做那花活的也好,他们为什么卖不上价来?因为他们都用俗称叫“机雕”的仿真器的,实际真正懂工艺的,还是要这个手工的,是不是?【详细】

我从学校出来我就到这厂子来,到现在已经四十多年了,一直在做宫灯。后来我又做销售,接触了好多国外的客户。咱们中国人在国外开餐馆的,他到这儿来买一些宫灯,根据他的房间,照着咱们中国的风俗习惯味道去装饰店面。外国人一看,只要门口一挂这灯,一看就是中国餐馆,这起到一个招牌的作用。有的外国人也喜欢宫灯,见店主的灯漂亮,就买走。我接触有几个客户,他们每年回到北京以后,到我这儿买一批宫灯,边做装饰边出售。

中国的宫灯,外国是没有的。外国都是西式的,有铜的,有玻璃造型的,咱们这个又豪华、又大,特别大气,就跟咱们的建筑一样,天安门城楼特大气,包括故宫,其他的国家没法比,咱们的宫灯也是一样。尤其咱们北方的宫灯,设计出来都是特别豪华、大气。南方做的比较繁琐,跟北方的还有点区别。【详细】

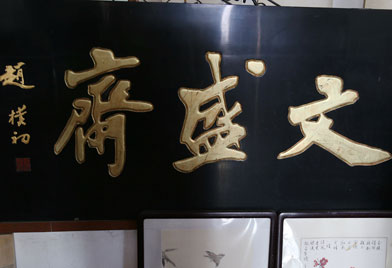

创办于清嘉庆年间,位于前门外廊房头条,是自产自销灯画扇的老字号商店,其灯彩驰名京华。品种有宫灯、纱灯、花灯、壁灯、会灯、年灯、玩具灯等,并经营苏杭雅扇、手绘壁画等业务。其宫灯,古色古香,一般用硬木作出框架,有四角和六角型等,可拆卸和折叠,在灯的每个角上都缀有丝穗,底下有一根独穗,灯框架之间嵌以玻璃,玻璃内画有彩色漆画。

晚清时,文盛斋多为京城的宫廷、王府制作宫灯。文盛斋的纱灯,俗称灯笼,一般用竹木或金属作框架,糊以纱绢,涂上鱼鳞胶,使灯既透明又不透风,同时,在纱绢上绘有彩画,灯内燃有蜡烛。这种灯,晚清和民国初年,多悬挂在王府、大户门口,起显示身份和照明作用。前门外廊房头条因灯彩店集中,被誉为“灯笼大街”。【详细】

历史上,东华门王府街东,崇文街西二里,即灯市口地区。正月十五为上元节也叫元宵节,民间称为灯节。旧时北京人过灯节不仅要吃元宵,还要逛灯市。北京灯市由来以久,最盛在明代,那时皇帝还曾赐百官假十日以庆祝灯节,灯市放灯时男女老少倾城而出,远近游观者不下万人,灯市口之名便因灯市而起。

永乐年间在今天的灯市口大街一带,形成了一条商业街,店铺聚集,喧闹非凡。每到正月初一至十六的晚上,这里的店铺酒楼都各自挂出彩灯,五颜六色,灯火通明,有纱灯、纸灯、麦秸灯、走马灯、五色明角灯等从白天喧闹的市场一下子变成一条绚烂夺目的灯街。其中以上元节这一天的灯火最盛,因此又有十四日试灯,十五日正灯,十六日罢灯之说,灯市口便因灯市得名。【详细】

自从开国大典到今天,天安门城楼上的八个大红灯笼都是由文盛斋制作的,尽管我们的名字改了,人没变。听老师傅讲开国大典的时候,没有经验,也没做过,新做了一个样子,就是现在看的天安门城楼上的样子,苹果圆红灯笼,然后领导一看,认为不错,一共制作了八个。那时制作得,不能收缩,运输不方便,只能将材料运到天安门城楼底下的门洞,封上大门,做完直接抬上去的。现在,技术提高了,在厂子里制作完成,运过去安装就可以。

开国大典时天安门城楼上的红灯笼直径是两米七,一直到九十年代初,上面的红灯笼是不能收缩的,因为里面的竹子长度有一个局限性,只能固定好才运过去,一收缩就复原不到原来形状。后来天安门管理处找了一家企业牵头与首钢合作,打造了钢制骨架,可收缩并一直沿用到现在。【详细】

北京宫灯:

月色灯山满帝都

“兰膏明烛,华镫(灯)错些”,这句话是楚辞中最早对灯描写。一代名臣张居正也在《元夕行》中对灯市多有赞美之辞:“今夕何夕春灯明,燕京女儿踏月行。灯摇珠彩张华屋,月散瑶光满禁城。”由此可以想像出当时的灯市场面是多么的壮观和迷人...